今日知ったことを書いてみる。

ビジネスに取り組むときに「Why, How, What」で考える、というのを今日知った。「ゴールデンサークル理論 (the golden circle)」と言うらしい。

組織がどうやってビジネスに取り組むか、向き合うかの基盤となる考え方とのこと。サイモン・シネックという人がTEDで紹介して有名になったそうだ。

今日知ったことを書いてみる。

ビジネスに取り組むときに「Why, How, What」で考える、というのを今日知った。「ゴールデンサークル理論 (the golden circle)」と言うらしい。

組織がどうやってビジネスに取り組むか、向き合うかの基盤となる考え方とのこと。サイモン・シネックという人がTEDで紹介して有名になったそうだ。

ありがちなKPIツリーでKPIを決めていたら月並みな存在に終わるかもしれない。

ゴールをKPIツリーに分解したらよく見かけるような内容になり、そこから大して驚きもない指標をKPIとしてチョイスすると、事業はその方向にそれっぽい感じには進むと思う。でも、ユニークなポジションには向かいにくい。

そういう話を書こうとキーボードを叩き始めたけれど、既視感があって調べたらその話は去年に書いていた。なので違う話を加えてみる。

先日ちょっと魔が差して、首都圏の路線別にコーヒーチェーンの「一駅あたりの駅前店舗数」を調べてみました。

きっかけは、少し前にTwitterで見かけた「西武新宿線沿線にはスターバックスが少ない」という話題。

「プレミアム」は、「ちょっと躊躇する高級さ」から「背を伸ばさなくても手軽に届く高級さ」になってしまいました。

「自分へのご褒美に」「一週間のお疲れさまとして」「あちらを節約しているから、こちらは一つ上のランクを」というカジュアルな高級さ。「プチ」という言葉が似合う高級さ。

先日、訪問先に向かう途中の喫茶店の前で、看板に目が留まりました。足も止まりました。

「コーヒーゼリー バニラアイスがのってます」

イラスト付きの、黒板風の手書きの看板です。なぜか妙にグッと来て、きっとこのお店のコーヒーゼリーはおいしいんだろうなと思ったのですが、次の予定があったので写真を撮るだけにして、そこを後にしました。

「コーヒーゼリー バニラアイスがのってます」という文章と、味のあるイラスト。ありふれたUSPかもしれません。USPとは「独自の売りになる特長」のこと。Unique Selling Proposition。競合他社との差別化や市場での競争優位性を保つのに、あるいはブランディングの側面において、重要な役割を担います。

メインの「イチ押し」はあった方がいいけれど、なんでもない「みそ汁」も訴求ポイントの一つになるよ、というお話。例えば定食屋さんが何を売りにしたらいいのかわからなければ、あったかい「みそ汁」訴求でもいいじゃない。

先日、JR品川駅のエキナカをワクワクしながらリサーチしていたら、こんな定食屋さんの看板に出くわしました。

お味噌汁の付いた

しっかりとした

お食事をどうぞ。

メッセージには「この店イチ押しのメニュー」もなく、なんでもない「みそ汁」推しでのお声掛け。適当なメッセージととらえるかもしれませんが、こう寒い日が続くと確かに「あったかいみそ汁、いいよね」とも感じます。

※実は裏面には、ちゃんとメニューの一覧が載っていました。

日本には七夕という素敵なイベントがあって、商売にもつなげられそうなのに、なんでこれ以上盛り上がらないんだろうねと、とずっとぼんやり思ってます。七夕を盛り上げようと1995年(平成7年)7月7日にスピッツの「涙がキラリ☆」が発売されて、そのときに僕も意識し始めたので、それから20年も経ってしまいました。思っているだけで特に何もしていないので、ゴメンナサイなのですが。

写真は、先日打ち合わせで訪問したビルの1階に飾られていた短冊。

20年が経ち、七夕は相変わらずですが、ハロウィンはディズニーランドの猛プッシュもあってあれよあれよと一大市場になり、イースターも新たな市場形成を狙っているようです。ハロウィンもイースターもいいんですけど、七夕なんとかならないですかね。

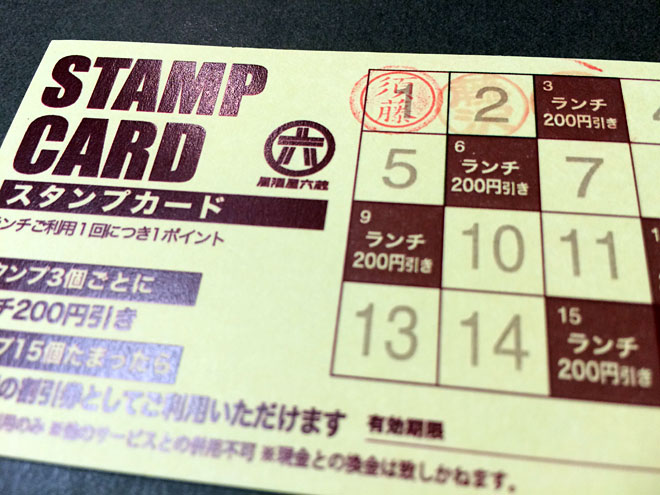

週1回ほどランチに通う店がいくつかあって、「その店」も店員さんの対応が好きで、新宿に事務所を構えてから5年ほど、よく行っています。東京近郊に複数ブランドを展開するチェーン店のお店。

もしかしたらいま店長かもしれない、かわいらしい女性の店員さんがいらっしゃいます。僕が常連だというのをもちろん認識していて、注文の際は「いつもありがとうございます!」と元気よく対応してくれます。でも、僕が他の店でもそうであるように、特に何か世間話などをするわけでもなく、僕はただの「ランチを食べて少し休憩する静かな客」の一人です。

その日、たまたまそのかわいらしい女性店長(仮)は珍しくレジを対応されていました。その女性店長(仮)がレジを担当されているのは、あまり見かけないように思います。

たった「20秒のオペレーションコスト」と「1ポイント」でファンにさせた、顧客とのコミュニケーションのお話。

先日、とある「チェーン系洋菓子店」にケーキを買いに行きました。発行日から1年間有効のポイントカードの期限が「11ポイント」を残して切れる頃で、10ポイントでもらえるラスクをもらいに、という理由もありました(ちょっと前に、たくさんたまったポイントのほとんどを商品に換えてしまったんですね)。

夕方、その洋菓子屋さんでケーキを2つ注文し、ポイントでラスクを交換してほしい旨を女性の店員さんに伝えました。手持ちのポイントが「11ポイント」で、ラスクの交換は「10ポイント」。7月中旬を期限にして、カードに1ポイント残りました。

前から思っていて、いろいろむずかしい面を承知の上なのですが、レストランのテーブルにショップカードって置けないものですかね。

レストランのテーブルは、まずはお客様が食事を取る場であり、お客様同士のコミュニケーションの場であるので、決してそれの邪魔をしてはいけません。それを踏まえた上で、レストランとお客様とのコミュニケーションの場でもあります。テーブルはお店のメッセージを伝えられる場です。

そこに、お店のメッセージを伝えるものとしてショップカードをなんとかして置けないものでしょうかね。

ショップカードは多くの場合、お会計をするキャッシャー(レジ)の付近に置いてあります。でも、複数人で食事をした場合、代表して一人だけが支払うケースがあります。テーブルで会計を済ませてしまうこともあります。

そうすると、ショップカードを受け取るタイミングを失ってしまうんですね。お店を出るときには、なかなかレジのショップカードには気がつきません。そして後日、「あの店、良かったよね」と予約でもしようというときに、お店の名前を覚えていないのです。