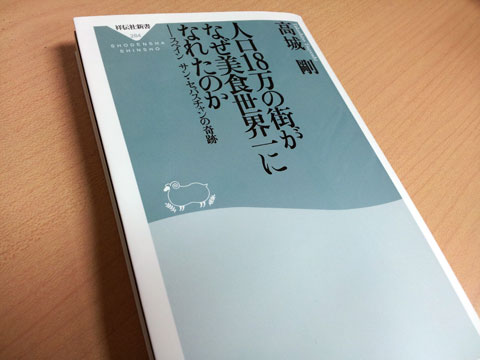

高城剛氏の本『人口18万の街がなぜ美食世界一になれたのか』を読みました。観光資源のなかったスペインの小さな街サン・セバスチャンが、「料理」を知的産業として「街おこし」をし、この10年ほどでいかにして「美食世界一の街」になったのか、日本の観光産業は学べるところが多いのではないか、について書かれた本です。

どなたかが勧めていたのでなんとなく書店で買ったのですが、期せずして初めて読んだ高城氏の本になりました。かつて僕が外食産業にいたことと、いま少なからず日本の観光産業にも興味を持っていることから、とてもおもしろく読ませてもらいました。

いかにして「料理」を観光資源としたか

まず、それまで観光資源のなかった小さな街サン・セバスチャンが、料理で街おこしをする過程が興味深いです。

- サン・セバスチャンは、スペインでも交通の便が悪く、僻地

- 「太陽の国」のイメージの強いスペインの中で、一番降雨量が多い街

- だが、スペインでも有数の野菜の産地、海産物も非常に豊富で牛も多く、食材の宝庫

- 「新しい食」のムーブメントに乗る。レシピの口外無用や師弟制度などへのアンチテーゼ

- 料理レシピのオープンソース化、街全体のレストランのレベルの向上

- 伝統にとらわれず、世界中の食材や調理方法の取り入れ

これを、街が主体となって地域戦略化、「料理」を観光資源として街づくりを進めていったそう。

特におもしろいのが、「料理レシピのオープンソース化」でしょうか。

料理レシピのオープンソース化、経験則から科学的な分析へ

- フランスの料理革命「ヌーベル・キュイジーヌ」に乗っかり、「ヌエバ・コッシーナ」として発展

- 新しい調理法の追求、「分子調理法」

- 各レストランに併設される「料理研究室」

- トップクラスのレストランによる料理レシピの公開

- 料理学校の設立、その後4年制の料理大学へ

オープンマインドでレシピを公開し、街全体のレストランのレベルを向上させたという点は、いまのIT周辺のオープンソースの世界と通じるものがあります。上記すべてがサン・セバスチャンで起こったものではないのですが、文化や時流にうまく乗ったような印象を受けます。

「分子調理法」のくだりは個人的にはゾクゾクするくらいおもしろくて、本に「いいね」ボタンがあれば至る所に押していたかもしれません。

「あらゆる料理は物理化学の式で表せる」という考えを基に、これまで経験則だったもの(料理)を科学的に検証しようとし始めたことです。料理を単純に成分分解したということではなく、おいしい料理を作るための要素の検証を始めたのだと解釈します。経験値ではない、「科学的な改善」。

僕が仕事として請けている業務も、ここに少し関係していると思っています。

「コンサルティング」は「料理」と同じく属人的な要素が強いのですが、思考や分析は分解することでいくつかの要素に分けることができ、それらの要素それぞれをとらえて理解することで、科学的な改善を進めることができるはずです。そして、あるレベルまでは「共有」することもきっとできます。

最終的には僕はそれをクライアント様に共有し、内製化してもらう、そこまでたどり着いてやっと自分の役割は果たせるのではなかろうかと。

まあそんなことを考えながら、本書第2部の「サン・セバスチャンはなぜ美食世界一の街になれたのか」を読んでいました。

日本の観光立国のヒントとして

本の内容としては、ここから「日本が観光立国として活路を見いだしていくにはどうすればいいか、サン・セバスチャンから学べるヒントは」につながっていきます。

僕は、「文化をどう育てるか」なのだと思います。素人目から見て、日本はどこかカジュアルになりすぎたり、お手軽に進めようとしたり、大衆に迎合しすぎている面が強いように感じます。サン・セバスチャンが全くの教科書とも思いませんが、土地や文化の特徴をしっかり捉えた上で、少し長い目で大きな変革を進める一つの方法として、とても参考になるのではと思いました。